表題の通り、愛知県が推進している公立高校の中高一貫校化について

- 第二次導入校候補が決定

- 中高一貫教育導入方針(案)の公表&コメントの募集

という新たな情報が出てきましたので速報としてお伝えします。

明和高校等の第一次導入校に関する進学実績等のまとめは以下の2つの記事をご確認ください。

第二次導入校候補の決定

以下の5校が追加で第二次導入校の候補となりました。

- 豊田西高等学校

- 時習館高等学校

- 西尾高等学校

- 日進高等学校

- 愛知総合工科高等学校

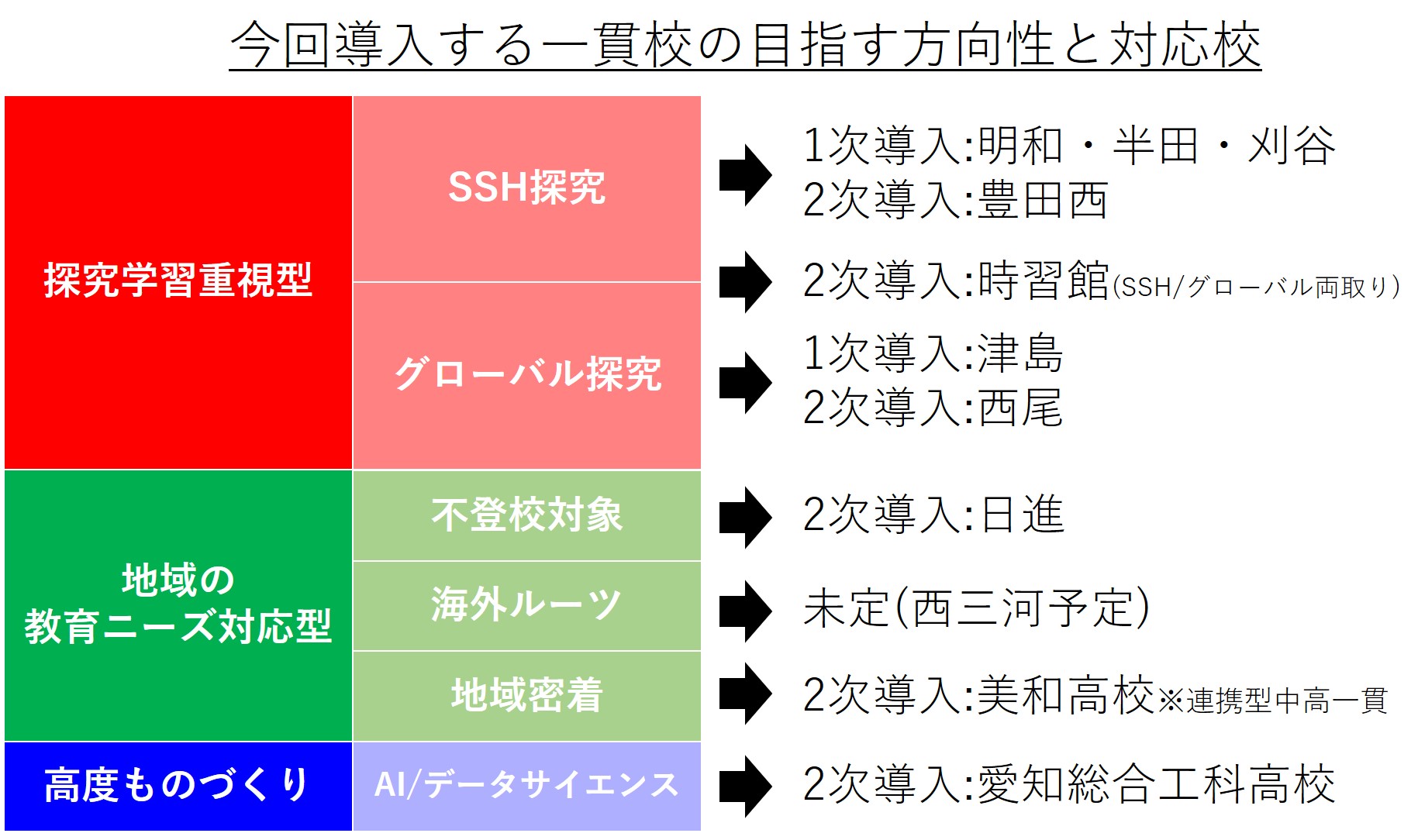

前回決定した第一次導入候補校では中高一貫化で目指す方向性は探究学習重視型でSSHの内容を先取るプランとグローバル特化型の2種類がありました。

今回は新たに2種類の方向性が追加され、それぞれ

- 地域の教育ニーズ・不登校対応型

→日進高校 - 高度ものづくり型

→愛知総合工科高校 - 探究学習重視型(SSH)

→豊田西高校、時習館高校 - 探究学習重視型(グローバル)

→西尾高校

といった方向性になっているようです。

上記をふまえ、1次候補、2次候補の学校の方向性をざっとまとめると以下のようになります。

それぞれの高校で目指す教育の中身は次項でご紹介します。

中高一貫教育導入方針(案)

ここからは、2022年11月28日に公表された「中高一貫教育導入方針(案)」の中身を見ていきましょう。

導入方針案の原本はこちらから確認可能です(PDFファイルです)

なお、この内容については、パブリックコメントとして住民からの意見を募集しており、個別の回答は行われない予定ではあるものの、直接意見を伝える事が可能な貴重な機会となっています。

コメントの送付方法は、以下のHPからWordまたはPDFファイルで記入様式をダウンロードし、FAX、郵送、メールで意見を送付する、という形になっています。

締切は2022年12月27日まで(必着)となっています。

次に、それぞれの学校が目指すプランを深掘りしていきましょう。

探究学習重視型のプラン

SSH実施校のプラン

このプランの対象となっているのは、

- 一次導入:明和・半田・刈谷

- 二次導入:豊田西・時習館

の5校です。

導入方針案に記載されているこのプランの対象校で実施される探究学習を簡単にまとめると、

- 中学校の段階から、「大学・企業・研究所への訪問」「高度な実験・実習体験」「国際交流」などに取り組む

- SSHで取り組んでいる研究を、中学校段階から時間をかけて取り組む

- 話し合いや発表等で中学生⇔高校生での交流を持つ

という内容になっています。

2番目のSSHに関する内容はイメージが掴みづらいですが、導入方針案では以下のような図が添付されていました。

引用元:愛知県 中高一貫教育導入方針(案)より

教科学習においては、以前の発表通り、

- 少人数・習熟度別指導を導入

- 中学校と関連深い高等学校の内容に中学校段階から触れる

- 探究を深めるための先取りは行うが、大学受験に特化した先取りはしない

というところは変更無し。

イメージ的には中高一貫校で使われる「体系数学」でやっているような、中1、中2で学ぶ方程式と合わせて数学Iの内容である不等式も学ぶ、という感じでしょうか。

なお、時習館高校については、「中学校・高校への国際バカロレアの導入を目指す」という記載があり、後述のグローバル探究実施校の内容も取り入れられるようです。

グローバル探究実施校のプラン

このプランの対象となっているのは、

- 一次導入:津島高校

- 二次導入:西尾高校

の2校です。

導入方針案に記載されているこのプランの対象校で実施される探究学習は

「国際バカロレア」

がキーになっており、この内容を踏まえた探究的な学びを実施するようです。

ちなみに、「国際バカロレア」という言葉は具体的な内容はイメージし辛いと思いますが、少なくとも導入方針案では以下の通り説明が入っており、これが愛知県が伝えたい”国際バカロレア”のイメージのようです。

課題論文、批判的思考の探究等の特色的なカリキュラム、双方向・協働型授業により、世界 150 以上の国・地域の 5,000 校以上で実施。

高校レベルのディプロマ・プログラム(DP)で、国際的に通用する大学入学資格(IB 資格)を取得し、その成績によって世界の大学への入学が可能となる。引用元:愛知県 中高一貫教育導入方針(案)より

なお、2022年4月時点で「国際バカロレア」に認定されている一条校(いわゆる一般的に「学校」と称されるもの)は日本に61校しかなく、愛知県だと名古屋国際中・高のみです。

中高一貫であることを活かし、国際バカロレアの

MYP(Middle Years Programme/11歳から16歳までを対象とした5年間の教程)

と

DP(Diploma Programme/16歳から19歳までを対象とした2年間の教程)

を日本語で実施するカリキュラムになっているようです。

国際バカロレアの導入イメージは以下のような図で説明が入っていました。

引用元:愛知県 中高一貫教育導入方針(案)より

SSH校でもそうでしたが、

「高校からの入学組とどう合流するか?」

という点に関しては、国際バカロレアのMYPを経験している生徒とそうでない生徒の差は大きいような気がするので気になりますね。

教科学習においては、

- 少人数・習熟度別指導を導入

- 中学校と関連深い高等学校の内容に中学校段階から触れる

- 探究を深めるための先取りは行うが、大学受験に特化した先取りはしない

といった方針なのはSSH校と同様です。

グローバル化が進み、ビジネスマンとして働く際に海外に全く触れない事が難しくなっている昨今、このカリキュラムを魅力的に感じる層は一定数居ると思います。

前述の通り、時習館高校はSSH+国際バカロレアという両取りカリキュラムを目指しているので、人気が高まるのではないでしょうか。

地域ニーズ対応型のプラン

今回具体的な内容が出てきたのは「不登校を対象とした中高一貫校」で、以下のまとめには記載していませんが、これ以外にも以下の2点が発表されています。

- 「外国にルーツのある生徒を対象とした中高一貫校」を作る(西三河地区の高校が候補)

- 「地域を支える人を育てる中高一貫校」を連携型中高一貫校として作る(進学先高校は美和高等学校)

こちらは今後詳細が出てきたら別途まとめる予定です。

不登校を対象とした中高一貫校

このプランは日進高校で導入される予定で、学級規模・生徒の受け入れ等は

- 1学年1学級(40人)

- 中学校・高校同時スタート

- 適性検査は実施しない(併設中学校への学校体験や本人・保護者との面談)

- 年度途中でも併設中学校へ転入OK

という内容になっています。

特徴的なのは「中学校・高校同時スタート」と「年度途中でも併設中学校へ転入OK」といったところで、特に後者は地元の中学校に馴染めなかった場合の選択肢として機能する可能性があるのが大きいと感じます。

教育内容は

- 他県の「不登校特例校」の事例を参考にして今後検討

- 高校では、学び直し、少人数、個に応じた指導、通級による指導を導入

- 通信教育による単位認定や、メタバース・VRを活用した教育支援も検討する

といった感じで、まだ検討段階のようです。

通学出来るのは「尾張学区」に住んでいる生徒のみとなっています。

学校の機能的にには県内全域でも良いような気がしますが、学校の特色を考えると長時間登校との親和性が低いと判断したのでしょうか。

三河内区でも同様の学校が出来るとより良い気がします。

高度ものづくり型のプラン

このプランは愛知総合工科高校で導入される予定で、学級規模・生徒の受け入れ等で分かっている事は、

- 1学年1学級(40人)

- 選考方法は今後検討

の2項目のみです。

一方で、教育内容はある程度具体的な内容が記載されており、

- デジタルトランスフォーメーションをリードする人材を育成するのが目標

- 中学校ではAIやデータサイエンスを体験的に学び、コンピュータサイエンスへの興味・関心を高める

- 高校では、1年後期からAIやIoTについて専門的に学び、2-3年ではデータサイエンスに取り組む

といった事が想定されているようです。

取り組み例や6年間のイメージも併せて発表されており、下図が添付されていました。

引用元:愛知県 中高一貫教育導入方針(案)より

なお、この学校には「県内全て」が通学区域として指定されているため、愛知県に住んでいれば、尾張地区、三河内区問わず進学することが可能です。

場所も星ヶ丘駅~東山公園駅の間でアクセスも悪くなく、名古屋市内から通いやすいと思います。

愛知県は産業が強い地区であることを考えると、個人的にはこの分野に注力する学校が出来るのは非常に好ましく思います。

贅沢を言えるのであれば、どちらかというと千種高校等の上位~トップ校で導入した場合どうなったのか、というのを見てみたかった気がします。(人気が高まりそう)

導入時期、選考、学区等について

中高一貫導入時期

第一次導入校、第二次導入校の中学校開校時期はそれぞれ、

- 第一次導入校:2025年4月

→2012年4月2日以降に生まれた子どもが対象 - 第二次導入校:2026年4月

→2013年4月2日以降に生まれた子どもが対象

というイメージです。

第一次導入校の入試は2年と少しすると実施される、ということを考えると思ったよりもすぐに来てしまう感覚です。

選考方法

探究学習重視型(SSH/グローバル)

ここは、

第一次:明和・半田・刈谷・津島

第二次:時習館・西尾

が対象となる選考方法で、以下の4つによって選考が行われるようです。

- 適性検査

→小学校学習指導要領の範囲内から、思考力、判断力、表現力、課題解決力等を総合的に測る - 面接

→6年間学び続ける意欲や志望動機、適性、コミュニケーション能力を見る - 調査書

→今後検討 - その他

→抽選の導入の有無は今後検討

なお、詳細は省略しましたが、明和高校の音楽コースは実技検査があるとのこと。

最も気になる適性検査の内容はまだハッキリしておらず、いわゆる私立中の中学受験とは異なる方法である、という事だけが明確になっている状態です。

また、適性検査のサンプル公表スケジュールは2023年度秋~冬となっているので、一期生は試験直前まで内容が分からない、という事になりますね。

これはちょっと精神的にはしんどいのではないでしょうか。

探究学習重視型以外

上記以外の学校は

日進高校:適性検査ではない形

愛知総合工科高校:未定

という感じです。

日進高校は学校の特色を考えれば試験、という方法はふさわしくないので当然ですね。

愛知総合工科高校は未定となっていますが、準備等もあるので来年には発表があるのではないでしょうか。

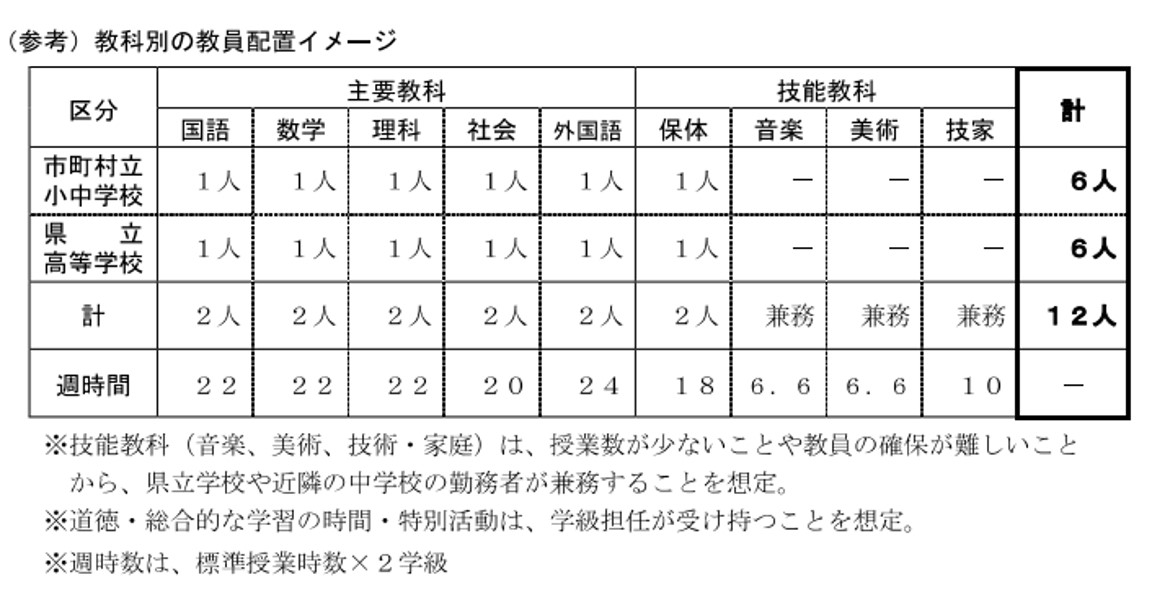

教員について

教員については、

- 中学校教員と中学校の免許を持つ高校教員の両方を配置

- 中学校教員は各市区町村から派遣することを想定

- 各市区町村か派遣された教員は、一定年数経過後に市町村立中学校へ戻る

- 中高一貫教育校へ勤務する教員の採用枠を設置

という感じで検討しているようです。

この事は中高一貫教育導入方針案には詳細は書かれていないのですが、第2回県立高等学校再編将来構想具体化検討委員会で出された資料に記載がありました。

また、教員配置のイメージも第2回中高一貫教育導入検討部会の資料で示されており、以下のイメージを想定しているようです。

引用元:第2回中高一貫教育導入検討部会中高一貫教育制度導入の可能性 検討資料より

上記の図にもある通り技能教科の教員が兼務の想定であるなど、若干人員計画に不安があるのが見え隠れしています。

実際、第5回中高一貫教育導入検討部会で出された資料に入っている「第一次導入校ワーキンググループにおける主な発言内容」の教員に関するパートには、

- 主任クラスの教員を出すのは苦しい

- 技術の教員が不足していて兼務は難しい

といった旨の関係者発言が残っているため、現場の感覚としても不安要素として教員配置があるのは間違いないと思います。

教員配置は中高一貫校が成功するか否かに大きく影響を与えるのは間違いなく、約2年という短い準備期間でどこまで準備できるか個人的には非常に不安を感じます。

今後この項目の情報はあまり出てこないと思いますが、どのような形になっていくか注目です。

通学区域

尾張地区、三河地区それぞれから進学可能な公立中高一貫校をそれぞれの地区ごとにまとめました。

せっかくなので、タイプや導入時期、対象者も一緒にまとめましたので、これを見れば全体感をなんとなく理解できるかと思います。

====

以上、今回は

愛知県の公立中高一貫校 続報2 -第二次導入校と導入方針案-

についてご紹介しました。

皆様の参考になれば幸いです。

コメント